建筑大师雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)访谈

文:ad110

|

发表于 2012-9-3

《哥伦比亚大学国际事务》2012年春夏季校刊上刊登了哈佛大学肯尼迪学院著名学者保罗·福莱尔奥里(Paul Fraioli)对库哈斯的一篇访谈,通过这个机会,库哈斯探讨了21世纪的经济和文化转变将如何改变建筑设计和城市的关系。 以下是访谈节选:

福莱尔奥里:全球城市,无论是有历史的还是新生的,是否面对同样挑战,是否能找到相同的应对之道?

库哈斯:我所见的,是一切政治系统在预见未来挑战、应对未来挑战时的无能为力,很显然城市在迅速改变,有的快速成长,有的快速衰落,政府没有专门人才应对这种局面,这种不能预见并计划的无能随处可见,某些具体案例甚至让人瞠目结舌。

就好像对于预警我们已经失去了反应能力,在欧洲以前的政治家能思考未来20年甚至50年,但是现在的政治视野只有4年,这是个全球现象,如果问题继续严重,人们的前瞻性会越来越短。

福莱尔奥里:很多设计师在全球设计“绿色”环保建筑,这对城市的可持续发展会有什么影响?

库哈斯:新生的所谓的“绿色建筑”概念是对建筑与可持续发展性之间的关系的深层思考,虽然这种思考在过去几年已开始,但环保设计师是第一个专业职业,对可持续性给予深度关注和理智反应。1960年代出现的“飞船地球”概念强调事物的互相依赖性,已预见到系统节约的重要性,今天相较“绿色”我更倾向这种传统观念。同时人们对建筑功能性的要求更高,有客户愿意为此花钱,也有工业设计师愿意实现,最激动人心的不是“绿色建筑”,而是各方面更优化的建筑。

福莱尔奥里:如果说我们已经进入“城市现代化”时代,在未来100年最大的挑战是把现代化发展到更多城市,还是重新创造一种现代化?

库哈斯:对预测未来我很失败,我只能观察现在,倾听内心直觉。你的提问让我思考,因为经济全球化已对城市发展或衰落产生统治性影响,人们开始能预测哪个地方会兴建城市。我的有限预测是,在某些地方会有现代化城市的大规模膨胀,如我亲眼所见,这不仅发生在西方,还有土耳其和伊朗,这些地方将冒出大量的现代化城市。

福莱尔奥里:在设计一个具体个案时,你是否考虑未来?从设计到最后建筑完工,有多少环节会改变,其中包括政治、经济、文化和建筑本身?

库哈斯:建筑师的工作有两个方面,一是根据客户需求准确做出回应,另一个是根据客户要求重新定义他的需要。你必须判断客户的要求是否能创造社会价值,我经手的很多设计最后和最初的设想完全不一样,我们尝试在设计过程中发掘建筑的潜力,这些潜力是客户不曾料想的。例如刚刚在伦敦完工的罗斯柴尔德私人银行大楼,我们发现如果把建筑从地面上抬高一些居然能揭示伦敦的一点点历史,虽然客户坚决反对,但我们最终还是做到了。

这种创造上的灵活性使我们能设计更多功能性建筑,我希望建筑具有最大的容让度,不是死板的只能代表某个时代,我希望建筑也有进化功能,所有建筑都能适应任何功能要求,建成时是住宅,后来变成办公室,再后来可以是厂房。每个建筑至少有双重生命,一个是设计师概念中的,另一个是建成后的,经常的,两者并不需要一致。

福莱尔奥里:过去20到30年中你的客户群发生转变,政府和公共机构减少了,跨国公司和大型发展商增加了,这种转变如何影响建筑和城市?

库哈斯:这是个巨大转变,本身对建筑并不好。在O M A,我们试图抵制这种潮流,所以只有大约1/4至1/3工程是为发展商做的,其余都是公共客户。问题在于,如果失去和公共部门的联系,建筑也就会失去很多涵义,换个角度说,是今天的公共部门变得虚弱,无力负担这些设计,于是建筑行业只能向私营部门投降。

两者的最大不同是,私营部门非常善于利润最大化,他们把所有和利润无关的部分视为一种牺牲,是必须回避的;而公营部门则能理解,为什么有时候一些设计上的慷慨虽不必要却很重要。

福莱尔奥里:全球化使大型公司和发展商更轻易在世界任何城市做生意,这对建筑设计实践和城市发展有什么影响?

库哈斯:这个问题关切度太高,几乎无法回答。全球化以来,世界在各方面的改变过于猛烈,有的是积极的,有的是消极的。我们是历史上一代能随意在世界任何地方工作的建筑师,因此我们可选择在不同地方重复设计,也可选择针对不同地方文化来设计。对OM A来说,我们在中国设计了中央电视台新大楼,然后在卡塔尔复制了一个,这在以前是难以想象的。OMA也在各种影响中转变,如果你认为建筑设计是严肃行业,设计师背负着责任,需要为之付出的会有很多。全球化的一个最大消极影响是,利润驱动的恶性竞争随处可见。

福莱尔奥里:城市建筑如何影响一个国家和文化的身份?

库哈斯:国家身份和文化身份经常让我感到焦虑,如果城市建筑不能反映当地文化,市民和政府抗议是正常的,这种情形更多出现在中东地区。所以很多国际设计师要在当地文化背景下工作,作品中就有了鸽子、骆驼、老鹰等反映特有历史的象征物。有趣的是如果看几百年前的建筑你会发现印度的、泰国的、非洲的、荷兰的和俄罗斯的建筑截然不同,都讲述着自己的语言,但现在这些语言都在建筑中消失了,服从于一种更广的、更统一的语言,整个过程就好像不同地方的口语逐渐消失一样。

当然,还残留一些不同,例如新加坡的摩天大楼和巴黎的就明显不同,这些国家就算不试图在建筑中体现自己的文化语言,仍在追求一种与众不同。也有一些文化顽强地保留独特性,值得一提的是日本,日本的建筑业始终相信,就算现代化设计也要尊重传统,日本的设计尤其小心翼翼、精致而复杂,不轻易屈服于大规模和大趋势。

福莱尔奥里:什么地方城市重新创造程度最激烈?

库哈斯:此时我同时想到两个情形,一个是上个世纪90年代发生在尼日利亚首都拉各斯,当时拉各斯进行深度改造,可惜不是向前而是后退。给我的感觉是整个城市就在我眼前像变形金刚一样改变,使用的元素都是我不熟悉,甚至难以想象的。例如高速公路上的护栏居然用苜蓿叶子做成,没有实际阻挡效果,路上车辆无序,移动缓慢,最后整条大道变成一个慢慢朝前移动的大市场。另一个情形是中国,城市改造甚至创造的速度都是惊人的,但我经常看到一个城市的元素和布局被复制到其他城市,不考虑能否适应当地条件。

福莱尔奥里:你曾说过纽约曼哈顿代表20世纪,那么哪个城市能代表21世纪呢?

库哈斯:现在回答这个问题为时尚早,我甚至不能确定会否有一个突出城市能代表21世纪。曼哈顿的崛起于上个世纪的意义,在今天已经很难复制,更不要说超越。我现在在卡塔尔多哈有项目,这个城市在各方面都在重新创造———教育、政治、文化、娱乐和体育,世界上城市的重新创造每天都在进行,这种动力可能来自坏的压力,好像拉各斯,也可能来自繁荣的能量。城市是释放的机器,当渴望释放到了极致,改变也是极致的。这也是西方城市的悲哀所在,它们已经没有太多可改变的空间,至少不像世界其他地方,而在中东和非洲,未来会有真正惊人的改变。

原作:Paul Fraioli / 原载:The Christian ScienceMonitor

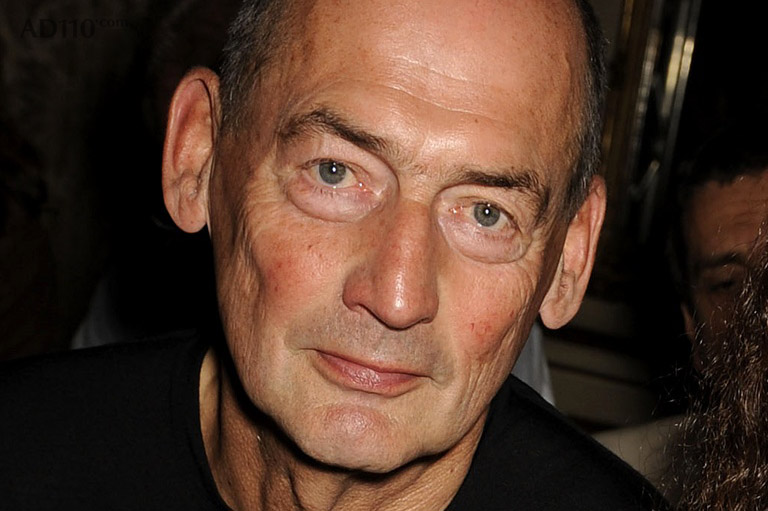

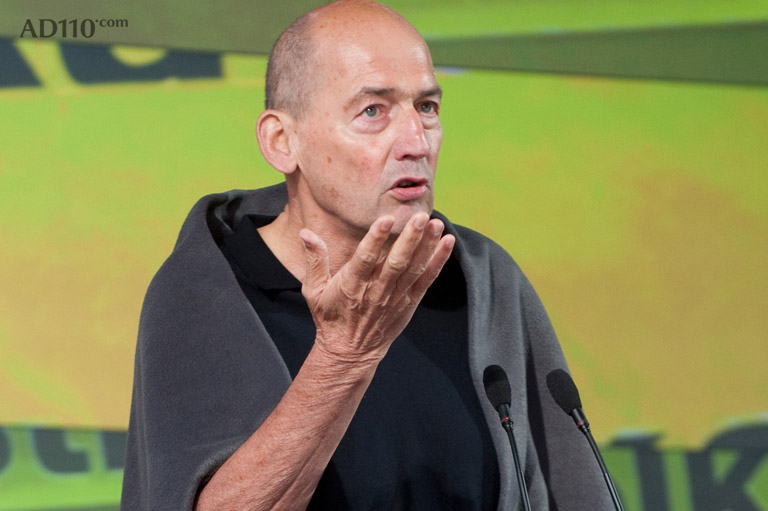

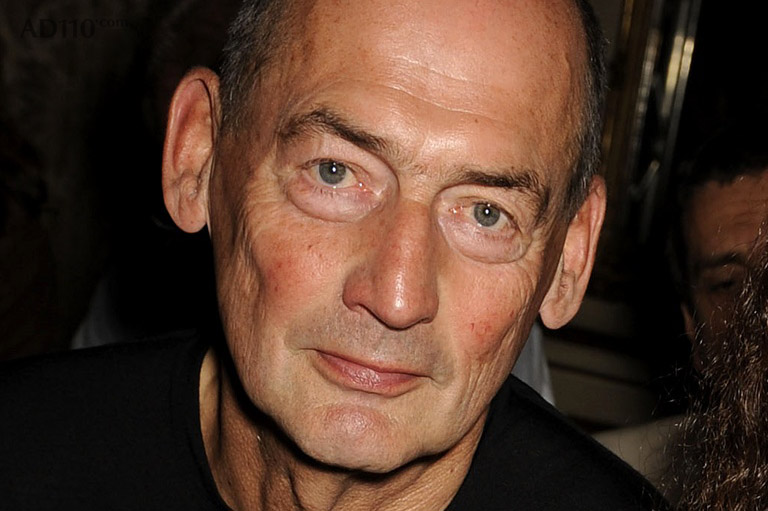

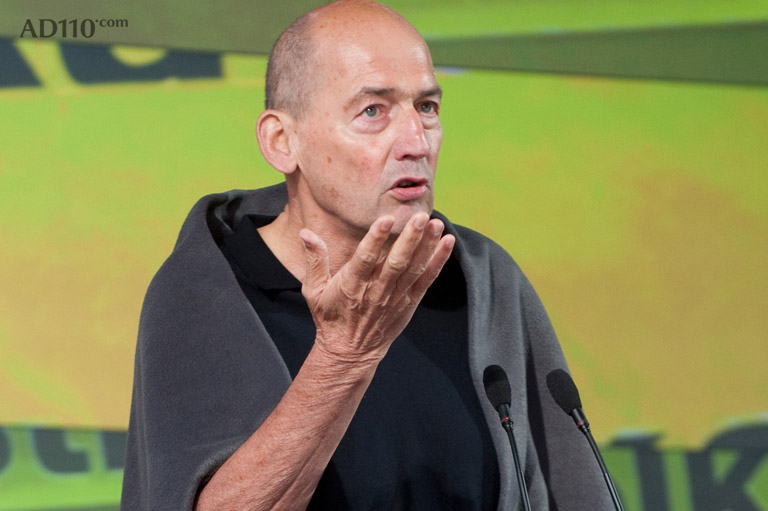

雷姆·库哈斯(RemKoolhaas)

如果说,雷姆·库哈斯(RemKoolhaas)是对当代解构建筑影响力最大的人物,注意,没有“之一”,相信不会有太多人提出异议。他也是城市规划设计理论家和实践家。此外这位出生在荷兰的建筑大师设计的前卫作品在世界各地作为地标性建筑,成为一个又一个城市引以为豪的人造文化符号,这其中包括台北艺术中心(2008年),被誉为“世界最美”的葡萄牙波多音乐厅(2005年),普拉达Prada纽约和洛杉矶专卖店及设计中心(2003、2004年),被《时代》杂志评选为2004年“全球最佳建筑”的西雅图中央图书馆(1999年),纽约现代艺术博物馆扩建部分(1997年)和荷兰驻德国大使馆(1997年)等。

1944年出生的库哈斯,最初职业是记者和电影剧本创作,后来他对建筑着迷并先后在伦敦建筑师协会学院及美国康奈尔大学完成学业,1975年他和同事创办了大都会建筑办公室(OMA),本人作为首席设计师。2000年他和OMA获得建筑界最高荣誉大奖Pritzker Prize.

OMA的设计理念是定义建筑与当代文化背景的新形态关系,所以库哈斯的设计本身就是一个文化象征。今天在新的经济形势、人类文化背景下,建筑和城市应该如何发展?这是库哈斯带领的OMA思考的新命题。如何设计具有创造性、灵活性、多样性的建筑?只有这种建筑才能在新的经济和文化中生存。

更多雷姆·库哈斯(RemKoolhaas)作品及个人介绍可访问:OMA

福莱尔奥里:全球城市,无论是有历史的还是新生的,是否面对同样挑战,是否能找到相同的应对之道?

库哈斯:我所见的,是一切政治系统在预见未来挑战、应对未来挑战时的无能为力,很显然城市在迅速改变,有的快速成长,有的快速衰落,政府没有专门人才应对这种局面,这种不能预见并计划的无能随处可见,某些具体案例甚至让人瞠目结舌。

就好像对于预警我们已经失去了反应能力,在欧洲以前的政治家能思考未来20年甚至50年,但是现在的政治视野只有4年,这是个全球现象,如果问题继续严重,人们的前瞻性会越来越短。

福莱尔奥里:很多设计师在全球设计“绿色”环保建筑,这对城市的可持续发展会有什么影响?

库哈斯:新生的所谓的“绿色建筑”概念是对建筑与可持续发展性之间的关系的深层思考,虽然这种思考在过去几年已开始,但环保设计师是第一个专业职业,对可持续性给予深度关注和理智反应。1960年代出现的“飞船地球”概念强调事物的互相依赖性,已预见到系统节约的重要性,今天相较“绿色”我更倾向这种传统观念。同时人们对建筑功能性的要求更高,有客户愿意为此花钱,也有工业设计师愿意实现,最激动人心的不是“绿色建筑”,而是各方面更优化的建筑。

福莱尔奥里:如果说我们已经进入“城市现代化”时代,在未来100年最大的挑战是把现代化发展到更多城市,还是重新创造一种现代化?

库哈斯:对预测未来我很失败,我只能观察现在,倾听内心直觉。你的提问让我思考,因为经济全球化已对城市发展或衰落产生统治性影响,人们开始能预测哪个地方会兴建城市。我的有限预测是,在某些地方会有现代化城市的大规模膨胀,如我亲眼所见,这不仅发生在西方,还有土耳其和伊朗,这些地方将冒出大量的现代化城市。

福莱尔奥里:在设计一个具体个案时,你是否考虑未来?从设计到最后建筑完工,有多少环节会改变,其中包括政治、经济、文化和建筑本身?

库哈斯:建筑师的工作有两个方面,一是根据客户需求准确做出回应,另一个是根据客户要求重新定义他的需要。你必须判断客户的要求是否能创造社会价值,我经手的很多设计最后和最初的设想完全不一样,我们尝试在设计过程中发掘建筑的潜力,这些潜力是客户不曾料想的。例如刚刚在伦敦完工的罗斯柴尔德私人银行大楼,我们发现如果把建筑从地面上抬高一些居然能揭示伦敦的一点点历史,虽然客户坚决反对,但我们最终还是做到了。

这种创造上的灵活性使我们能设计更多功能性建筑,我希望建筑具有最大的容让度,不是死板的只能代表某个时代,我希望建筑也有进化功能,所有建筑都能适应任何功能要求,建成时是住宅,后来变成办公室,再后来可以是厂房。每个建筑至少有双重生命,一个是设计师概念中的,另一个是建成后的,经常的,两者并不需要一致。

福莱尔奥里:过去20到30年中你的客户群发生转变,政府和公共机构减少了,跨国公司和大型发展商增加了,这种转变如何影响建筑和城市?

库哈斯:这是个巨大转变,本身对建筑并不好。在O M A,我们试图抵制这种潮流,所以只有大约1/4至1/3工程是为发展商做的,其余都是公共客户。问题在于,如果失去和公共部门的联系,建筑也就会失去很多涵义,换个角度说,是今天的公共部门变得虚弱,无力负担这些设计,于是建筑行业只能向私营部门投降。

两者的最大不同是,私营部门非常善于利润最大化,他们把所有和利润无关的部分视为一种牺牲,是必须回避的;而公营部门则能理解,为什么有时候一些设计上的慷慨虽不必要却很重要。

福莱尔奥里:全球化使大型公司和发展商更轻易在世界任何城市做生意,这对建筑设计实践和城市发展有什么影响?

库哈斯:这个问题关切度太高,几乎无法回答。全球化以来,世界在各方面的改变过于猛烈,有的是积极的,有的是消极的。我们是历史上一代能随意在世界任何地方工作的建筑师,因此我们可选择在不同地方重复设计,也可选择针对不同地方文化来设计。对OM A来说,我们在中国设计了中央电视台新大楼,然后在卡塔尔复制了一个,这在以前是难以想象的。OMA也在各种影响中转变,如果你认为建筑设计是严肃行业,设计师背负着责任,需要为之付出的会有很多。全球化的一个最大消极影响是,利润驱动的恶性竞争随处可见。

福莱尔奥里:城市建筑如何影响一个国家和文化的身份?

库哈斯:国家身份和文化身份经常让我感到焦虑,如果城市建筑不能反映当地文化,市民和政府抗议是正常的,这种情形更多出现在中东地区。所以很多国际设计师要在当地文化背景下工作,作品中就有了鸽子、骆驼、老鹰等反映特有历史的象征物。有趣的是如果看几百年前的建筑你会发现印度的、泰国的、非洲的、荷兰的和俄罗斯的建筑截然不同,都讲述着自己的语言,但现在这些语言都在建筑中消失了,服从于一种更广的、更统一的语言,整个过程就好像不同地方的口语逐渐消失一样。

当然,还残留一些不同,例如新加坡的摩天大楼和巴黎的就明显不同,这些国家就算不试图在建筑中体现自己的文化语言,仍在追求一种与众不同。也有一些文化顽强地保留独特性,值得一提的是日本,日本的建筑业始终相信,就算现代化设计也要尊重传统,日本的设计尤其小心翼翼、精致而复杂,不轻易屈服于大规模和大趋势。

福莱尔奥里:什么地方城市重新创造程度最激烈?

库哈斯:此时我同时想到两个情形,一个是上个世纪90年代发生在尼日利亚首都拉各斯,当时拉各斯进行深度改造,可惜不是向前而是后退。给我的感觉是整个城市就在我眼前像变形金刚一样改变,使用的元素都是我不熟悉,甚至难以想象的。例如高速公路上的护栏居然用苜蓿叶子做成,没有实际阻挡效果,路上车辆无序,移动缓慢,最后整条大道变成一个慢慢朝前移动的大市场。另一个情形是中国,城市改造甚至创造的速度都是惊人的,但我经常看到一个城市的元素和布局被复制到其他城市,不考虑能否适应当地条件。

福莱尔奥里:你曾说过纽约曼哈顿代表20世纪,那么哪个城市能代表21世纪呢?

库哈斯:现在回答这个问题为时尚早,我甚至不能确定会否有一个突出城市能代表21世纪。曼哈顿的崛起于上个世纪的意义,在今天已经很难复制,更不要说超越。我现在在卡塔尔多哈有项目,这个城市在各方面都在重新创造———教育、政治、文化、娱乐和体育,世界上城市的重新创造每天都在进行,这种动力可能来自坏的压力,好像拉各斯,也可能来自繁荣的能量。城市是释放的机器,当渴望释放到了极致,改变也是极致的。这也是西方城市的悲哀所在,它们已经没有太多可改变的空间,至少不像世界其他地方,而在中东和非洲,未来会有真正惊人的改变。

原作:Paul Fraioli / 原载:The Christian ScienceMonitor

雷姆·库哈斯(RemKoolhaas)

如果说,雷姆·库哈斯(RemKoolhaas)是对当代解构建筑影响力最大的人物,注意,没有“之一”,相信不会有太多人提出异议。他也是城市规划设计理论家和实践家。此外这位出生在荷兰的建筑大师设计的前卫作品在世界各地作为地标性建筑,成为一个又一个城市引以为豪的人造文化符号,这其中包括台北艺术中心(2008年),被誉为“世界最美”的葡萄牙波多音乐厅(2005年),普拉达Prada纽约和洛杉矶专卖店及设计中心(2003、2004年),被《时代》杂志评选为2004年“全球最佳建筑”的西雅图中央图书馆(1999年),纽约现代艺术博物馆扩建部分(1997年)和荷兰驻德国大使馆(1997年)等。

1944年出生的库哈斯,最初职业是记者和电影剧本创作,后来他对建筑着迷并先后在伦敦建筑师协会学院及美国康奈尔大学完成学业,1975年他和同事创办了大都会建筑办公室(OMA),本人作为首席设计师。2000年他和OMA获得建筑界最高荣誉大奖Pritzker Prize.

OMA的设计理念是定义建筑与当代文化背景的新形态关系,所以库哈斯的设计本身就是一个文化象征。今天在新的经济形势、人类文化背景下,建筑和城市应该如何发展?这是库哈斯带领的OMA思考的新命题。如何设计具有创造性、灵活性、多样性的建筑?只有这种建筑才能在新的经济和文化中生存。

更多雷姆·库哈斯(RemKoolhaas)作品及个人介绍可访问:OMA